|

उस

की ख़ामोशी आँखों से उतर कर ओठों पर सहम गई थी, भिंचे ओठों में

कसमसा कर बैठी थी, वह जिधर अपना चेहरा घुमाती ख़ामोशी भी उस के

साथ लिपटी-लिपटी घिसट जाती थी पर अंदर कुछ फड़फड़ा कर उड़ने को

आतुर था। इस समय जानबूझ कर किसी ने उस के पंखों को हाथ में

मरोड़ कर रखा था। उस

की ख़ामोशी आँखों से उतर कर ओठों पर सहम गई थी, भिंचे ओठों में

कसमसा कर बैठी थी, वह जिधर अपना चेहरा घुमाती ख़ामोशी भी उस के

साथ लिपटी-लिपटी घिसट जाती थी पर अंदर कुछ फड़फड़ा कर उड़ने को

आतुर था। इस समय जानबूझ कर किसी ने उस के पंखों को हाथ में

मरोड़ कर रखा था।

पर तुम्हें कुछ तो अंदाज रहा होगा - अंदर से फड़फड़ा कर कूद गये

थे मेरे शब्द।

था... लेकिन इतना तो बिलकुल नहीं। खिड़की के बाहर बर्फ का

साम्राज्य फैला हुआ था दूर तक। यहाँ तक कि जो सड़क कल तक एक

दरीच की तरह नजर आती थी वह भी कहीं इस सफेद चादर के नीचे दफन

हो गई थी। ऐसे में किसी कार का आना - जाना भी नहीं था जो इस

बर्फीली ख़ामोशी में अपनी मोहर लगा सकती और इस चुप्पी को तोड़

सकती।

इतनी भी क्या बेरुखी अपने प्रति कि सामने आती बाढ़ की उछाल न

दिखाई दे, मैं अपने आप में फुसफुसाया। जानती हो यह कितना गलत

हुआ है।

इस पर भी वह चुप थी। इस समय शायद हम दोनों के बीच कुछ फड़फड़ा

रहा था, बाहर आने को आतुर... पर उस की ख़ामोशी उस को ढके हुए

थी। उस की उदासी मुझे भी छूने लगी थी। उदासी में एक अजीब सा

छुतहा-प्रभाव होता है जो कोहरे की तरह अपने अंदर आस पास को

समेट लेता है।

वही कोहरा मुझे उस तक पहुँचने नहीं दे रहा था और मेरे हाथ

शून्य में लटके रह रहे थे। मेरी छुअन शायद उसे, उस कोहरे से

निकाल पाती, पर वह बीच अधर में ही लटकी रह जाती थी और उस तक

पहुँचने से पहले ही वह खाली हो जाती थी। उस की आँखों की

डबडबाहट उस के सारे चेहरे को ढके थी।

"क्या तुम समझती हो- सब खतम!"

एक बारगी सारी ऋतुओं के मुँह पर कालिख पुत गई थी। बाहर की सारी

सफेद चाँदी, अमावस के अँधेरे में बदल गई थी। इस स्थिति में

शायद उस के लिए कुछ कहना पतझड़ में फूल खिलाने जैसा था। जब कर्म

और क्रम एक नहीं हो पाते, नियति और राह एक दूसरे के विपरीत खड़े

हो जाते हैं और कुछ भी हरा-भरा केवल जंगल का पर्याय हो जाता है

तो दूसरे से कुछ कहलवा पाना आकाश में छेद करने जैसा हो जाता

है।

फिर भी उस ने मुझ तक आने का साहस जुटाया था और मेरे तीसरी

मंजिल के अपार्टमेंट तक पहुँचने के लिए पूरी चालीस सीढ़ियाँ चढ़ी

थी। सोच रहा था कितनी हाँफी होगी। कैसे अपने आप पर पकड़ रख सकी

होगी, कैसे एक टूटी बेल की तरह सीढ़ियों से लिपटी होगी और उन सब

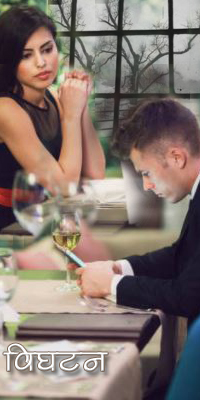

से बच कर मुझ तक पहुँची होगी। पर अंदर घट रहे इस विघटन से वह

कैसे उबरे! अपनी हताशा को कैसे उतारे! शायद अभी भी इसी असमंजस

में डोल रही है। उस पर मैं उस के अंदर की ढही दीवार पर चढ़ कर

दारुण होता जा रहा हूँ। और चाहता हूँ कि झपट्टा मार कर, आगे बढ़

कर उस की उदासी को उस के चेहरे से छीन लूँ और सब कुछ जान लूँ।

एक बार उठा था पर बीच में ही कटी पतंग सा गिर गया। क्योंकि वह

तनिक पीछे छिटक कर बैठी थी। क्या इस समय भी मैं अपने बीते हुये

अनुराग को जीवित रखने के प्रयत्न में था! यह सोच कर मैं अपने

प्रति वितृष्णा से भर उठा। मैंने खिड़की की तरफ मुँह मोड़ लिया

और जी चाहा, बाहर की सर्द परतों में कहीं अपना मुँह छिपा लूँ।

मैं स्वयं के प्रति अति असहिष्णु ही नहीं, प्रश्न वाचक हो उठा

था। क्या यह जानना इतना आवश्यक है कि वह क्या बताना चाहती है

और क्या नहीं। अपनी सफाई देना चाहती है या अपने आप पर लांछन

लगा रही है। मेरा सोचना कितना गलत है कि मैं उस के दुःख से आहत

हुआ हूँ और कुछ करना चाहता हूँ। पिछली बार उस ने कहा था, जिसे

शायद आज मैं भूल गया हूँ

"मैंने तुम्हें कभी इस तरह का कोई संकेत नहीं दिया तो तुम ने

कैसे समझ लिया... मैं तो नितिन से प्यार करती हूँ यह तुम जानते

हो"

मैं हकबका कर हारा हुआ सा उस की तरफ देखने लगा था। उस दिन उस

ने इस निःशांत तलछत पर भारी पत्थर फैंक दिया था। जिस की उड़ती

शहतीरें मेरे अंदर आज तक आंदोलित हैं।

आज वह न जाने कैसे - सब को छोड़ कर मुझ से दुःख बाँटने चली आई

है पर एक ठंडा रेगिस्तान अभी भी हमारे बीच फैला है, जो मेरी

समझ से बाहर है। शायद कोई चोट आदमी को इतना विवेकहीन कर देती

है कि वह स्वयं नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है।

उसने एक बार नितिन को मुझ से मिलवाया भी था, मुलाकात ठीक गई थी

पर मैंने उस में से कोई अर्थ नहीं निकाला था। यद्यपि उस दिन

सीढ़ियों से उतरते नितिन को मैं आखिरी सीढ़ी तक देखता रहा था, पर

समझ नहीं पाया था कि क्या है जो कहीं नितिन में नहीं है जो

होना चाहिए। पर बाद में मैंने इस ख्याल को मन से उतार दिया था

और अपने आप को धिक्कारा था कि कहीं यह मेरी अपनी मनगढ़ंत

स्वेच्छा है जो आड़े आ रही है। जिसे मणि कभी समझ नहीं पाई थी औऱ

अब वह एक आखिरी उम्मीद भी जाती रही थी। फिर मैंने अपने आप को

संयत कर लिया और उस से मिलना कम कर दिया। फिर भी नितिन की

आँखों की विचित्रता मुझे सदैव कुरेदती रही थी।

फिर शादी के लिए वह घर चली गई थी। मैं पस्त सा हो गया था। जब

सारे साथी दफ्तर की ओर से उसे उपहार भेज रहे थे, मेरा मन एक

बारगी चाहा था कि सब से कहूँ - कि अपना उपहार मैं अलग से

भेजूँगा... पर फिर मैंने अपने आप को जग-हँसाई के डर से सम्भाल

लिया था और सब के साथ ही किया जो किया या किया जाना था ।

उस की शादी के दिन मैं उस के अनुमानित आयोजनों की कल्पनाओं में

खोया तितर-बितर होता रहा था और उस दिन आफिस भी नहीं जा सका।

पता नहीं सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरे अंदर कुछ घुट रहा था -

जैसे कुछ उछल कर बाहर निकलना चाहता था जिसे में अंदर ही अंदर

दबोच रहा था। यह उस का निर्णय था और इस में मैं कुछ भी नहीं कर

सकता था। मैं इस उजबजक से स्वयं को छुड़ाना चाहता था। जानता था

इस खेल में मेरे लिए कुछ नहीं है फिर भी बार-बार पत्थर पर सिर

मार रहा था, अपने साथ लड़ रहा था। अब शादी के दूसरे ही दिन

वापिस आयी है और मुझे फोन कर के बुला रही है। मैं अंदर तक सिहर

गया था। पूछने की कोशिश की तो यही कहा- बस मैं तुम्हें मिलने आ

रही हूँ।

मैं बहुत उदास हो गया था। दफ्तर से घर का रास्ता मीलों लम्बा

हो गया। कहीं अंदर एक उमंग और त्वरा भी उगी - जो उछाल रही थी

पर दूसरे ही क्षण परास्त भी होती रही।

रास्ते में कार खड़ी कर के, बर्फ में चल कर मैं कैडबरी चॉकलेट

की दूकान पर रुका - उसे ब्लैक चॉकलेट बहुत पसंद थी वही खरीदी

और कुछ सूखे मेवे भी। बर्फीली सड़क पर रेंगती कारों के पीछे

मेरा मन उड़ रहा था, यों मैं अपने आप को भी समझ नहीं पा रहा था।

रेगिस्तान में पानी के भुलावे की धुन में था। जानता था इस

रिश्ते में समझने के लिए कुछ भी बचा न था और उस घेरे से बाहर

रखने के लिए स्वयं को नितांत संयत भी कर लिया था फिर भी मन

रस्सी तुड़ा कर भागने में सफल हो जाता रहा था।

मेरी गली स्प्रेग पुल से दायीं तरफ थी। मैं कार को इतनी धीमी

गति से चला रहा था कि पीछे से एक दो बार हार्न भी बजे। जहाँ एक

ओर उस का आग्रह मेरे कंधे धकेल रहा था, वहाँ दूसरी ओर मैं अंदर

की ओर धँस रहा था। शाम के मद्धिम आलोक में जहाँ मुझे आसपास

सदैव कूड़े से भरे ड्रमों की कतार नजर आती थी आज वह साफ़-सुथरी

होकर निखरी पड़ी थी। मुझे लगा यहाँ उतर कर घूम लेना चाहिये।

दुकानें अभी अभी खुली थीं, मन किया कहीं घुस कर खरीदारी कर

डालूँ। अपने ऊपर कोई आकाश ओढ़ लूँ या अंतरिक्ष में उड़ान भर लूँ।

मैं घर पहुँच गया था। जिस त्वरा से मैंने सारा कमरा व्यवस्थित

किया वह अपने-आप में एक उदाहरण था।

उस के बाद वह जल्दी ही आ गई थी। मैंने की-होल से देखा तो एक

मुरझाई हुई टहनी, दरवाजे पर फैली हुई थी। दरवाजा खोलने पर उस

की वह पुरानी तन्वंगी छवि आज मात्र आग की बची-खुची भस्म की तरह

- झक्क सफेद और संचित ढेरी सी लगी थी।

"आओ मणि! कैसी हो! कैसा रहा सब -कुछ!" मैं जैसे सचमुच उत्साह

में आ गया था। कुछ भी नष्ट होने से पहले जो भय बना रहता है वह

भय तो निकल चुका था और एक अन्य नया नकोर क्षण सामने था, जिसे

खींच कर वर्तमान से बाँधा जा सकता था।

"ठीक हूँ..."और वह आप ही सोफे के सामने वाली नीली कुर्सी में

धँस गई। उस की सफेद नैट की टॉप और नीचे ब्राउन पेंट उस कुर्सी

में एक थिगली की तरह चिपकी हुई लग रही थी जिस का रंग उड़ गया

था।

"क्या लोगी!"

"कुछ नहीं, बस तुम बैठो।"

"क्या बात है मणि, तुम बुझी-बुझी लग रही हो। अरे! तुम्हें तो

तितली की तरह उड़ती लगना चाहिए था - अभी जुम्मे- जुम्मे चार दिन

तो तुम्हारी शादी को हुए हैं।"

मेरे शब्द जैसे खिंच कर तीर की तरह उसे चुभे थे।

"कैसी शादी! किस की शादी!"

मैं सोफे पर बैठने ही वाला था कि इन शब्दों ने मुझे वेध कर

पत्थर कर दिया। घबराहट में मेरे माथे पर पसीने की किनियाँ उभर

आईं। मणि के लिए मेरे अंदर जो एक कोमल स्थान था कहीं उस पर

किसी ने अपनी आततायिता में लाशें बिछा दी। मैं समझ नहीं पा रहा

था कि ऐसा क्या हुआ है जो मणि ऐसी बुझी संवेदना में लथपथ हो

रही है। मैं बैठने से पहले उठ खड़ा हुआ था।

"क्या हुआ मणि!" मैंने जैसे उसे बिना पास हुए - झिंझोड़ कर कहा।

"वह कल अपने परिवार के साथ डिज़नीलैंड चला गया है..." यह वाक्य

एक असम्पृक्त सा उठ कर - मेरे सामने टेबल पर बैठ गया था। यह

मेरी कूवत थी कि मैं उसे उठाऊँ या वहीं पड़ा रहने दूँ। मुझे यह

भी नहीं मालूम था कि मणि मुझे कुछ पूछने का अधिकार दे रही है

या केवल सूचना देने आयी है कि मैं अकेली हूँ चलो कहीं कॉफी

पीने चलते हैं। मैं दुःसाहस से उस की ओर देखता रहा।

आँखों ने पता नहीं क्या कुछ कह दिया होगा - पर मैं जो मणि की

आँखों में देख रहा था, वहाँ केवल एक शून्य था - मरा हुआ

सन्नाटा। न कम न ज्यादा।

मैंने अंदाज लगा लिया कि वह उस तूफ़ान से लड़ चुकी है और अब

तटस्थ होकर बात कर रही है। शायद चाह रही है कि मैं भी जल्दी ही

इस से उबर जाऊँ और सामान्य हो कर बात करूँ।

"पर क्यों!"

"इस क्यों का उत्तर मैं तुम्हें नहीं दे पाऊँगी और तुम भी अभी

न पूछों तो ठीक रहेगा।"

"मणि अगर बताओगी नहीं तो मैं क्या समझ सकूँगा।"

"समझने के लिए कुछ शेष नहीं रहा अमर!"

एक बार पहले भी कुछ शेष नहीं रहा का अर्थ मैंने समझा था -

यद्यपि उस समझ तक पहुँचने में मैं स्वयं चुक गया था और अपनी ही

प्रताड़ना में संयमित और असयंमित होता रहा था। स्वयं को सूली पर

चढ़ाता -उतारता रह गया था - जब मणि ने बड़ी तटस्थता से कह दिया

था - "मैंने कोई अंदेशा नहीं दिया था कभी!"

आज कौन सा अंदेशा दे रही है। हो सकता है कल फिर कह दे - "मैंने

तो ऐसा कुछ नहीं कहा।" पर जो भी हो इस समय मेरी अक्ल काम नहीं

कर रही थी। यह सोच कर कि आज मरी - कल चौथा दिन। अभी तो शादी के

दिन की राह भी मैली नहीं हुई और यह उस को लताड़ कर यहाँ खड़ी है।

क्या लड़कियाँ इतनी अस्थिर होती हैं! होती होंगी - पर मणि नहीं।

"कुछ कहोगी भी!"

"मैंने कहा न कि कुछ भी शेष नहीं है। और अशेष हुए पर क्या बात

की जा सकती है, तुम्हीं बताओ... वह महज एक धोखा था!"

"कैसा धोखा! पिछले माह तक तो तुम आकाश में उड़ती तितली थीं और

अब..."

"जब उस के माँ - बाप आये - तभी वह एक दम बदल गया था।"

"क्या उस के माँ बाप को तुम पसंद नहीं आयीं?"

"शायद यही होगा पर विवाद लेन-देन से शुरू होकर बहुत आगे कहीं

और चला जाता था, जिस का कोई छोर हाथ नहीं आता था। अंदर से कहीं

वह डरा हुआ भी था शायद।"

"लेन-देन किस चिड़िया का नाम है! क्या उसे याद नहीं कि वह किस

देश में रहता है और तुम्हारे और उस के स्तर का भी कितना अंतर

है। उस पर वह और नीचे उतरना चाहता है...और डर! मैं कुछ भी समझ

नहीं पा रहा हूँ।"

"इस सब में वह नहीं उस के माँ बाप शामिल थे।"

"पर जब वह उन की सुन रहा है तो वह भी उन के साथ हुआ न!"

"इसी तर्क से मेरा अपना उलझाव है। फिर वह बात भी उतनी नहीं

रही। सब कुछ ठीक हो गया था। माँ बाबू जी ने अपने हैसियत से बढ़

कर शादी की। बहुत कुछ दिया मैं रोकती रही पर वह नहीं मानते थे।

उसकी माँ भी खुश हो गई थी।"

"फिर!"

"फिर क्या!"` और वह अचानक उठ खड़ी हुई।

"कुछ नहीं। यों ही सोचा, तुम्हें मिलूँ... घर में तो कोई है

नहीं। अभी आफिस से भी छुटियाँ ली हुई हैं।

मुझसे रहा नहीं गया, मैं उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ कर मैंने कन्धों

से पकड़ कर मणि को वापिस कुर्सी पर बिठाने की कोशिश की।

छोडो मुझे जाना है... और वह झटके से अलग हो गई। मैं हतप्रभ सा

उसे देखता रहा।

उसके झटकने की पीड़ा मुझे तिरोहित कर गई।

"मणि...!" मैंने भरपूर आँखों से मणि की आँखों में देखा -

उस की आँखें डबडबा कर सारे चेहरे को ढाँप गईं। सायास सिसकी को

रोक कर उस ने बाहर की ओर कदम बढ़ा लिए।

"आज नहीं फिर कभी बात करेंगे और वह तेजी से दरवाजा खोल कर

सीढ़ियों की ओर बढ़ गई और सीढ़ियाँ उतरने लगी।

* * *

मैं

टुकुर टुकुर सा रेलिंग पकड़ कर खड़ा रहा। उस की पीठ हिचकोले लेकर

- शायद अंदर सुबक रही थी। मैं

टुकुर टुकुर सा रेलिंग पकड़ कर खड़ा रहा। उस की पीठ हिचकोले लेकर

- शायद अंदर सुबक रही थी।

मैंने ऊँचे स्वर में आवाज देकर पुकारा- मणि...!

उस ने पीछे मुड़ कर देखा, एक पल की चुप्पी... फिर जैसे उस की

आवाज वापिस सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, वह जोर से बोल रही थी,

"अमर वह सामान्य नहीं है। सब से अलग है। स्पष्ट कहूँ तो हिंजड़ा

है - और वह जल्दी-जल्दी सीढ़ियाँ उतर कर ओझल हो गई। |