|

अगरिया गाँव क्यों

नहीं जाते

--रवींद्र स्वप्निल

प्रजापति

सन '८२ के

ठंड के दिन थे। बच्चों को सुबह की ठिठुरन से बचाने के लिए गाँव

से बाहर खेड़ों में भेज दिया जाता था। खेड़ों और तलैयों में धूप

जल्दी फैल जाती थी। मैं भी तलैया में आ जाता था। एक सुबह

बच्चों में खलबली मची। बहुत-से बच्चे दौड़कर कुछ देखने जा रहे

थे। उनके पीछे कुछ और लोग भी जा रहे थे। हमारा झुंड भी दौड़ने

लगा। वहाँ लोगों का हुजूम जुट गया। मैदान में पाँच बैलगाड़ियाँ

हैं। पास में ही बैल बँधे हैं। मेरे से अधिक जानकार बच्चे

मलखान ने कहा, ''दूर रेइये, अगरिया हैंगे। पकरई लंग्गे।'' हम

आपस में सावधान हो गए। उनके बहुत-से बच्चे हमसे अलग खेल रहे

थे। उनसे थोड़े बड़े बच्चे जरेंटे और पुआंर का झुरकस लेकर आ रहे

थे। मैं पूछने लगा, ''काये इने ठंड नई लगै, उगरे तो घूम रअे

हैं।''

मलखान ने कहा,

''अगरिया हैंगे। उने कछु नई लगै, हमारी बाई कै रई थी, अगरियों

केना ऐसी कुलारी होथै के।'' हाँ रे हाँ, मतलब उस कुल्हाड़ी के

कारण उन्हें न अंधेरे से डर लगता है, न भूत-प्रेतों से। लड़के

अपनी बाँहों में भरकर झुरकस ला रहे थे और एक जगह ढेर लगा रहे थे।

महिलाएँ छोटे पायों की खूबसूरत खटियों पर बैठी थीं। कुछ अपने

चौड़े घाघरे को फैलाकर चमेली पर बैठी थीं। वे कुछ बोलतीं तो समझ

में नहीं आता। उनके बच्चे आपस में जाने क्या-क्या बोलते रहते,

लेकिन हम सिर्फ उनका मुँह देखते रहते। सबसे हटकर काला अगरिया

बैठा है। उसकी मूँछें चढ़ी हुईं। साफ लट्ठे की राजस्थानी काट की

बनियान पहने है। बाकी सब अगरिया कसे हुए लोहे जैसे काला रंग और

कसे हुए बदन के थे। उनका मुखिया मस्त लगता था। हम उसके पास आकर

खड़े हो गए। वह अपनी आवाज में बल रहा था, ''आरे का आर भैया। आब तो

धंधो पिटतो जा रहो है। भीतर के गांवों में तो कछु हैगो। मनो

ठाकुर और बनिया के गाँवाँ में कुछ न बचा है। वे शहर कू जाने लागे

हैं। अब तो हमारा भी मन भरा गियो। जा धंधे में तो अब बाल-बच्चे

भी न पलें।'' जरदार खाँ बोला, ''काए को कै रिया है रे, खूब तो

सिट्टी बना के धल्ली है।''

इन सब बातों से

बेखबर अगरिया खानदान के लड़के-लड़कियाँ यों ही घूम रहे हैं।

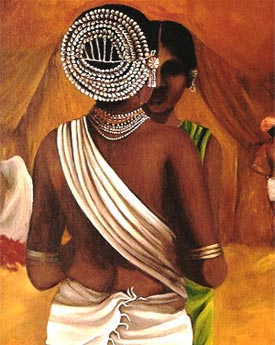

लड़कियाँ ऊँचा घाघरा और पैरों में चाँदी के मोटे कड़े पहने, बालों

से कसी हुई चोटी लिए अपने मुर्गे-मुर्गियों को घेर रही थीं।

जसमन पूछ रहा था, ''काए जे कब आए, इने रात में डर नई लगो।''

''बोत तागतबर होऐं भैया।'' मलखान ने कहा।

''देखिए जो का हैगो, चक्की हैगी रे।'' हम उनकी चीजों को देखने

लगे।

''जा देख रे, जो का है।'' मैंने कहा। वह एक लोहे का फ्रेम था,

जिसे अंगारों पर रखकर चाय बनाई जाती थी। बाद में हमने देखा भी था

कि वे उस पर काली चाय बनाते थे। हमारी नजरें एक के बाद एक उनके

सामानों पर फिसल रही थी। कभी लकड़ी का कोई सामान दिख जाता, तो कभी

उनके बर्तनों को देखने लगते। मलखान को फिर कुछ नया दिखा। वह उनकी

गोल पेटी को बता रहा था। हमारी नजर उनके उन सामानों की ओर ही

उठती थी, जो हमारे गाँव में नहीं होते थे। हमें उनकी ऐसी सभी

चीजें आकर्षित करती थीं। गाँव के लोगों के लिए- हँसिया की धार

तूने और सालों से अच्छी नहीं बनाई। वो तेरा बड़ा भाई अच्छा धार

बनाता था... लोगों को उनके नाम भी याद थे। मगर हमें यह सब अच्छा

नहीं लगता था।

उनकी

बैलगाड़ियाँ गाँव की ढाँचा बैलगाड़ियों से अच्छी थीं। उनमें बहुत

बारीक नक्काशी थी। फूल बने थे। उनकी नक्की घोड़ी, जिस पर गाड़ी का

अगला हिस्सा रखा रहता था, मजबूत और आकर्षक थी। दोपहर में हम फिर

उनके आस-पास थे। किल्लू यानी कैलाश ने सबको बताया, ''देखिये रे

का बड़ी जुवार की रोटी बन रही है।'' मैंने देखा, अगरनी, जिसकी

चुनरी में चांदी के घुंघरू जड़े हैं, मगन होकर रोटी बना रही है।

उसके हाथों में पूरे सफेद पाटले भरे हुए हैं। किसी बच्चे ने पूछा

तो बताया गया कि ये हाथी के दाँत के बनते हैं, तो किसी ने बताया

कि ये हड्डियों के बनते हैं। उसके सामने बैठे दो बच्चे हाथ में

रोटी लिए खा रहे थे। उसकी रोटी काफी बड़ी और गोल बन रही थी, जबकि

हमारे गाँव में छोटी और मोटी रोटी बनती थी, वह हमें खाने में भी

नहीं रुचती थी। वह ठक-ठक करते हुए रोटियाँ बना रही थी। उसका लय

में ज्वार का आटा गूँथना देखकर हम भी लय से भर जाते थे। अगरनी के

बनाने के अंदाज के कारण हमें वे रोटियाँ अच्छी लग रही थीं। हम

स्कूल जाते हुए और आते हुए भी उनको देखते रहते। ऐसी ही लय हमें

अगरनियों के घन चलाते हुए जान पड़ती थी। वे गरम लाल लोहे के चौकोर

टुकड़े पर ऐसे घन बरसाती थीं कि थोड़ी ही देर में लोहा उनके मनचाहे

आकार में बदल जाता था। घनों को डेरे की लड़कियाँ ज्यादा चलाती

रहती थीं। उनका हर काम लय में होता था। घन चलाते हुए उनका शरीर,

मालाएँ, चोटी, चुनरी, उनका रंगीन घाघरा और क्रम से टपकती पसीने

की बूँदें जैसे सब लाल लोहे पर वार कर रहे हों। घन चलाते हुए

अगरिया तेज साँसों के साथ कुछ कहता हुआ शायद वह घनों की चोट थोड़ा

धीमा, दाएँ-बाएँ या तेज करने के लिए हूँ-हूँ की आवाज निकालता था

और अपने छोटे हथौड़े से उनका साथ देता। दोनों घन चलाने वाले अपनी

एक लय के साथ रुक जाते। उनकी इस रिद्म पर हमारा मन चहक उठता था।

एक दिन स्कूल

जाते समय देखा कि उस मैदान में कोई नहीं है। करीब सात-आठ दिन तक

रुकने के बाद वहाँ कोई नहीं दिख रहा है। मैदान में एक के बाद एक

लय से गिरने वाले घनों की आवाजें जाने कहाँ चली गई हैं। मैं समझ

ही नहीं पा रहा था कि ये क्यों चले गए हैं। मुझे लगता, मैं जाते

हुए इन्हें क्यों नहीं देख पाया। हम चारों दोस्त मैदान में गए।

भट्ठियों की राख में पिघले हुए लोहे के कणों को उठाकर अपने

बस्तों में रखने लगे। जसमन, जो हम सबमें बड़ा था, बोला, ''वे तो

औरई आंगे। वे हर साल आथैं।'' मैंने उन्हें फिर तीन-चार सालों बाद

देखा। गाँव के लोग उसी अंदाज में बात कर रहे थे। वे कह रहे थे कि

लोहे को सोना बना देते हो। लूट लो गाँव वालों को। लेकिन, आज वह

मोटा अगरिया नहीं आया था। मेरे दोस्त मलखान, जसमन, केलसुआ,

अनवरुया, रामचरनिया भी नहीं थे। वे अपने काम-धंधे यानी मजदूरी

करने लगे थे। जसमन टैक्टर चलाने लगा था। अब वहाँ अगरिया भी नए थे

और देखने वाले गाँव के लोग भी नए थे। मैं सिर्फ पढ़ने कारण फालतू

था और खड़ा था। मैं भीड़ की चिल्लपों में अगरनी लड़की को देख रहा

था। उसके माथे पर, गालों पर, ठोड़ी और बाँहों पर गोदने थे। वह

दूसरी अगरनियों जैसी ही थी, लेकिन उसका चेहरा गोल और आकर्षक था।

मैं उसे काम करते हुए देखता, तो कभी वह दूर जाती हुई लगती, तो

कभी एकदम पास। वह बहुत कम ही अपनी आँखें उठाकर इधर-उधर देखती थी।

मैं उसके पास खेलना चाहता था।

मैं सोचता था,

इनको खुले आकाश और इतने अंधेरे में डर क्यों नहीं लगता। मैं उनके

बारे में बहुत-सी बातें जानना चाहता था, क्योंकि गाँव में

प्रचलित था कि अगरिया एक साल में एक बार नहाते हैं। वह भी मकर

संक्रांति पर। लड़की अपनी बड़ी बहन के साथ गाँव में खुरपी, कुदाली,

हंसुलिए, खुरचा और चिमटा बेचने आती थी। हमसे बड़े लड़के कहते- खुदा

कसम, क्या रूप है। निसार, राजामिया, शिब्बू, परमोली जैसे दूसरे

लड़के दालान में बैठकर आहें भरते। मैं अकेला ही दोनों की बातें

सुनता रहता। मैं दोनों को गौर से देखता और तय नहीं कर पाता था कि

दोनों में ज्यादा सुंदर कौन है। मैं सोचता, इनसे ज्यादा अच्छी

चिड़िएँ लगती हैं। मैं छोटी बाली को देखकर एक जंगली छोटी-सी

फुदकने वाली चिड़िया से ज्यादा सुंदर समझता और बड़ी वाली को देखकर

सोचता, इससे ज्यादा अच्छी तो गलगल लगती है। बाद में मुझे उनकी

बातों से मालूम हुआ कि एक लड़के को चिड़िया से ज्यादा लड़की क्यों

अच्छी लगती है।

कुछ दिनों बाद

उनका डेरा चला गया और मैं शहर पढ़ने चला गया। करीब पाँच सालों बाद

फिर अगरियों को देखने का मौका मिला। मैं अपनी पढ़ाई से वापस आया

था। दीपावली के आस-पास का समय था। उनका काफिला आया था, लेकिन अब

उनका डेरा केवल दो बैलगाड़ियों का था। मैं करीब गया तो देखा, बैल

मरियल हो चुके हैं। चमेलियाँ गंदी थीं। अगरनिएँ पस्त और कमजोर

थीं। उनके बच्चे कुपोषित थे। बच्चों के कपड़ों में रंग उड़े हुए

थे। एक छोटी-सी गुड़िया सलवार-कुर्ती पहने थी। शहर में पढ़ते हुए

मैं सूती और सिंथेटिक कपड़ों का अंतर समझ गया था। वह लड़की

सिंथेटिक कपड़े पहने थी। ये उनके परिश्रम का पसीना नहीं सोखते थे।

अगरिया भी दुबला था और सिंथेटिक धोती पहने था। वह शरीर पर लट्ठे

की बंडी की जगह नीले रंग की कमीज पहन कर हथौड़ा चला रहा था।

बैलगाड़ी के नीचे अल्यूमीनियम की देगची पड़ी थी। काँसे और पीतल की

जगह स्टील की कटोरियाँ और थालियाँ पड़ी थीं। उसकी बीबी लोहे के

तवे पर गेहूँ की मोटी रोटियाँ बना रही थी। लोगों ने ज्वार की जगह

सोयाबीन बोना शुरू कर दिया था। बहुत-से लोगों के पास ट्रैक्टर हो

गए थे। कुल्हाड़ियाँ, कुशियों, बखर की पांसों, झाड़ उठाने की

जेरियों और हँसियों का उपयोग बंद-सा हो गया था। हँसिया अब केवल

गाँव में सब्जी काटने के काम का रह गया था। फसलों की कटाई के लिए

हार्वेस्टर और रीपर गाँव में आना शुरू हो गए थे। तुम्हारा काफिला

इतना छोटा-सा कैसे रह गया। मैं अगरिया से पूछने चला गया, उसने

अपनी बड़ी-बड़ी बीमार-सी आँखें उठाकर मुझे देखा। बोला, ''कैइसे हो

गयो... काम-धंधो है नाहीं तारे गाँव में... म्हारा भी थी एकाद

फेरा और लागेगा।'' बास... करीब तीन सालों के बाद मैंने गाँव

लौटकर देखा। जहाँ अगरिया ठहरते थे, उस जगह पर पंचायत ने ट्यूबवेल

लगा दिया गया है। पानी की टंकी खड़ी हो गई है। आस-पास के खुले

पेड़ों की स्थाई तार फेंसिंग और बागड़ हो चुकी है। मैंने अपनी माँ

से पूछा, ''अब अगरिया नहीं दिखते। वे अब कां आथैं। मोय तो तीनक

साल से अंदाज है आवों बंद है। बिचारे आके करेंगे का। सबई चीजें

तो बदल गईं। उनके धंधे तो मशीनों ने जादै पीट दए। अब पुरानी

चीजोंए कोई काममेंई नईं लेय।''

'९४ में मैं जब

गाँव से लौटा तो बस पास के शहर के नाके पर रुकी। यह संयोग नहीं

था कि मेरा ध्यान काली पन्नी से बनी झुग्गियों जैसी बनावट पर

गया। गौर से देखा तो ये अगरिए थे। झोंपड़ी के अंदर लकड़ी की काले

रंग से पुती गाड़ी रखी थी। बाहर खटिया के साथ प्लास्टिक की

कुर्सियाँ रखी थीं। उन पर अगरिया जींस पहन कर बैठा था। उनके

बच्चे टी शर्ट पहन कर खेल रहे थे। एक लकड़ी जींस पहने हुई अगरनी

स्टाइल का ब्लाऊज पहने थी। लगता था, वह किसी फैशन डिजाइनर के

कपड़े पहने है। भट्टी में हाथ के पंखे की जगह बिजली से चलने वाली

पंखी लगी है। पास ही ट्रैक्टर के कल्टीवेटर की पांसे जपने रखी

हैं। दृश्य पूरा बदला हुआ था। मुझे यह सब देखकर बिल्कुल दु:ख

नहीं हुआ। हाँ, मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। जीवन, परिवर्तन और

अस्तित्व तीनों एक पहिए में तीन धारियों की तरह लगे। यह चक्र घूम

रहा है। मैं सोचने लगा, आखिर मैंने भी अपना गाँव छोड़ा, खान-पान

छोड़ा, बोली को बदला और नए की तलाश में यहाँ तक आया। शायद जब

पत्तों को त्यागकर हम वस्त्रों को धारण करना सीख रहे थे- वह भी

यही प्रक्रिया थी। मैं सहजता से सब कुछ देखता रहा, बस झोपड़ियों

को छोड़कर आगे बढ़ गई थी। |