पर्यावरण

या जनावरण

—प्रभात कुमार

'सर्वे भवन्तु

सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया' के श्लोक उस समय रचे गए थे जब न

तो वैज्ञानिक या तकनीकि चमत्कार की चकाचौंध थी और न पर्यावरण

प्रदूषण का प्रकोप। 'सर्व' के सुखी और निरोग देखने की व्यापक

कल्पना का तानाबाना बुनते–बुनते, आज हम इतना आगे बढ़ चले हैं कि

स्वयं को ही हमेशा तनावपूर्ण और रोगग्रस्त होने की शिकायतों से

घिरे हुए पाते हैं। इसकी ज़िम्मेदारी आख़िर किसके ऊपर डाली जाए?

एक कहावत है कि जब हम किसी पर दो आरोपी उँगली उठाते हैं, तो

बाकी के तीन उंगलियां अपनी ओर भी इशारा करती है ताकि अपने

'निज' में हम झाँके और सोचें।

ईश्वर की दी गई मानसिक शक्ति का उपयोग कर हमने भौतिक सुविधा के

साधन जुटा लिए हैं और इस कार्य में संतति विस्तार, उनका

संरक्षण एवं पालन करते हुए हमने पृथ्वी के पारिस्थितिकी–तंत्र

को खतरा पहुंचाया है। पर्यावरण प्रदूषण और इससे जुड़ी समस्या के

कारकों में मानव जनसंख्या में हुई विस्फोटक वृद्धि प्रमुख है।

ज्यों–ज्यों मनुष्य की आबादी बढ़ती जा रही है, प्रकृति में

उपलब्ध सीमित संसाधनों की कमी भी बढ़ती जा रही है। वन्य

प्राणियों के स्थायी प्राकृतिक आवास नष्ट हुए हैं और प्रदूषण

में भी वृद्धि हो रही है।

प्रश्न यह है कि प्राप्त तकनीकि ज्ञान का उद्देश्य मानव जीवन

को सुरक्षित और सुखी बनाने के लिए है या अपना चैन खोने के लिए?

विश्व के कालक्रम पर एक नजर डालें तो इतिहास में कई मुकाम ऐसे

आए हैं जब मनुष्य ने ज्ञानार्जन के क्षेत्र में खास उन्नति की

है। विश्लेषणात्मक नजरिया अपनाएँ तो एक विशेष कारण नजर आएगा।

और वह है– मनुष्य की जनसंख्या। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में,

पर्यावरण की स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन की स्थिति को बनाए

रखने के लिए जैविक और अजैविक वातावरण का एक निश्चित अनुपात

होता है। स्थानीय वातावरण के अनुसार जीवधारिता की अनुकूल

स्थिति बनी रहे तो मनुष्य के सोचने–समझने की दर ज़्यादा होती

है। और जब यह अनुपात बिगड़ता है तो परेशानियां दिखाई देने लगती

है।

भारत में छठी या सातवीं सदी ईसा पूर्व की जनसंख्या का कोई

आँकड़ा तो उपलब्ध नहीं किंतु उस समय विज्ञान और चिकित्सा के

क्षेत्र में खूब विकास हुआ और आगे के वैज्ञानिक खोजों का आधार

बना। मध्यकालीन यूरोप में १६वीं–१७वीं शताब्दी के आसपास जब

पुर्नजागरण का दौर चला तो ज्ञान के प्रायः सभी क्षेत्रों में

खूब तरक्की हुई। प्राचीन काल में, जब चीन और भारत जनसंख्या की

संतुलित थी, उस समय इस भूमि से अर्जित ज्ञान का उपयोग कर विश्व

में तकनीकि और औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। यह वह दौर था

जब मनुष्य की आबादी इतनी न थी कि यह मान लिया जाए कि जनसंख्या

की जरूरतों के दबाव में आकर वैज्ञानिकों या बुद्धिजीवियों ने

सुविधा के साधन खोजे हों।

उस समय उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तथा प्राकृतिक

शक्तियों पर नियंत्रण के प्रयास ने ही तरक्की का अगला मार्ग

प्रशस्त किया। जिन कठिनाईयों को झेलते हुए हमारे पूर्वज ऊब गए

थे, उसके प्रति लड़ने की सामूहिक शक्ति का अहसास कर मनुष्य ने

भौतिक सुविधाओं का विकास किया। पिछली सदी की यूरोपीय विकासधारा

के विपरित, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक ज्ञानधारा में एक

महत्वपूर्ण अंतर यह है कि यूरोप में किया गया विकास व्यष्टिपरक

और शुद्धरूप में वैज्ञानिक था जबकि भारतीय दृष्टिकोण एक

समष्टिपरक सोच थी जिसमें भविष्य के विकास का तानाबाना धार्मिक

और प्राकृतिक शक्तियों की सत्ता को स्वीकार करके बुना गया था।

गणित में एक ओर जहाँ आकाशीय पिंडों का अवलोकन कर उसकी गणना के

लिए महत्वपूर्ण सूत्र विकसित किए गए, वहीं आयुर्वेद की

चिकित्सा पद्धति पूर्ण रूप से प्रकृति में उपलब्ध जड़ी–बुटियों

पर ही आधारित थी। हमारा कोई भी ज्ञान प्रकृति को क्षति

पहुंचाने की ओर नहीं मुड़ा था। भारतीय संस्कृति "माता भूमिः

पुत्रोऽहमं पृथिव्यै" की परिकल्पना लेकर आगे बढ़ी। पुर्नजागरण

के बाद यूरोप में विकसित ज्ञान, प्रकृति को अपना 'दास' मानकर

आगे बढ़ा। उसका अनुसरण कर, प्रकृति को काबू में करने के चक्कर

में आज हम अपना ही नियंत्रण खो चुके हैं। छह अरब की जनसंख्या

वाले विश्व में हम प्रकृति के कितने करीब हैं इसे आप जांचना

चाहते हों तो अपनी दिनचर्या पर नजर डालिए और स्वयं से कुछ

प्रश्न पूछिएः

प्रातःकाल लालिमा बिखेरते, रक्तिम सूरज की शक्ल ने या अस्त हो

रहे सूरज की छटा ने आपके अंदर शांति का सागर भर दिया हो ऐसा

अनुभव किए कितने दिन हुए?

-

मुर्गे के बाँग देने या चिड़ियों की चहचहाहटों से अहले सुबह

आपकी नींद खुल गई हो ऐसा अब कितनी बार होता है?

-

देर तक मुंह में नीम की दतुअन दबाए कड़वेपन का स्वाद आने लगा

हो, ऐसा पिछली बार कब हुआ था?

गांव की चक्की के मोटे आटे की मीठी रोटी और घर के पिछवारे में

लगी ताज़ी सब्ज़ी खाकर तृप्त हो जाने का अहसास कब हुआ था?

-

तारों भरी रात में आसमान को निहारते या चौदवीं की चांद को

देखते हुए यह सोचने का अवसर कब मिला था कि काश! अपने पहले

प्यार के साथ उस दुनिया के पार चलते?

-

घने कुहासों भरी सुबह में सूरज को

ढूँढते–ढूँढते, होली के रंग

में रंग जाने या दिवाली के लिए घर साफ करते हुए, ऐसा कब हुआ था

जब आपको यह ख्याल आया हो कि ये कुम्हार लोग पहले की तरह मिट्टी

के खिलौने या अलंकृत दीये क्यों नहीं बनाते?

-

अपने नाश्ते या भोजन में आज आपने जो कुछ खाया है उन अनाज की

फसलों को बोते, उगते, बढ़ते और खाने के लायक बनते क्या देखा भी

है?

अगर आपका उत्तर 'हाँ' में हैं तो निश्चय ही आप सौभाग्यशाली हैं

जो इस भीड़ भरी दुनिया में भी प्रकृति के इतने करीब हैं । अगर

नहीं, तो मेरी तरह आप भी उन लोगों में शुमार हैं जो सुबह जगने

के लिए अलार्म घड़ी, दांतों के लिए लाल–हरे टूथपेस्ट, घर की

रोटी की जगह बेकरी वाले का 'ब्रेड' और 'बटर' और रविवार को कटी

हुई 'फ्रोजन वेजिटेबल' से जीवन की नाव को आगे बढा रहे हैं।

सच पूछिए, तो तारों भरे आसमान को जी भरकर निहारने की इच्छा

मेरी भी होती है किंतु मेरे घर की छत से तो वह दिखता नहीं!

हमारे मुहल्ले के अगले चौराहे के निकट वाले मैदान से कभी दिख

भी जाए, तो लगता है वह मेरा नहीं। पिछली बार दिवाली पर गांव से

मेरे एक करीबी मित्र ने उपहार स्वरूप लिफ़ाफ़े में मिट्टी का एक

छोटा सा दीप भेजा तो उसे देखकर, अपने गांव की अंधेरी रातों में

मनाई गई दिवाली की तरल यादें मन की बाती बनकर जलने लगी। मेरे

एक क़ाबिल और व्यवहारिक मित्र ने मुझे समझाया– अपने चारों ओर

जनसैलाब से घिरे रहकर अब बचपन की उन सुनसान रातों का भय नहीं

सताता जब पिताजी के कहने पर कुछ लाने के लिए कब्रिस्तान पार कर

हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बाज़ार जाना पड़ता था! चिड़ियों की आवाज

सुनने के लिए बाहर क्यों जाऊँ, इतना शौक तो हमारे घर का

'कॉलबेल' और म्यूज़िक सिस्टम पर बाज़ार से अभी नई खरीदी सीडी

'साऊँड ऑफ नेचर' को सुनकर भी पूरा किया जा सकता है। रही इनको

उड़ते देखने की बात, तो चिड़िया ही क्यों अपने केबल टीवी के

पसंदीदा चैनल पर सभी जीव जंतुओं का जीवनवृत्त देख लेता हूँ।

क्या नहीं मिलता अगर पैसा हो? इसलिए पैसा बनाओ और जब मन के

अंदर कभी कोई इच्छा जगे, तो अंदर का वो 'सबकुछ' शॉपिंग

काम्पलेक्स की भीड़ में बाहर आ जाएगा।

पता नहीं कि भीड़ भरी दुनिया में जीते हुए, इन बातों में आप

कितना यकीन रखते हैं। लेकिन एक चीज जो आज गांव या शहर में सबने

खोई है, वह है– अकेलापन। जिं.दगी के फूल अकेलेपन में ही खिलते

है। सामाजिक स्तर पर दिखाई देने वाली नैतिकता में गिरावट इसलिए

है कि सीमित संसाधनों में हर कोई अपनी जरूरतों और इच्छाओं को

पूरा करना चाहता है।

मानवीय मूल आवश्यकताएँ भी आज पुरातन काल की तरह रोटी, कपड़ा और

मकान तक सीमित नहीं। उपभोक्तावादी संस्कृति में पली–बढ़ी आबादी

की विविध आवश्यकताएँ और विलासितापूर्ण इच्छाओं ने तीव्र

औद्योगिकीकरण तथा अनियोजित शहरीकरण को तीव्र गति दी है।

जनसंख्या विस्फोट के चलते पारिस्थितिकी संतुलन और आवासीय

परिवेश में जो व्यवधान पैदा हुआ है उनमें कुछ महत्वपूर्ण हैं-

-

(क) जलीय, थलीय एवं वायुमंडलीय प्रदूषण

-

(ख) ध्वनि प्रदूषण तथा शांतिपूर्ण परिवेश का अभाव

-

(ग) औद्योगिक कचरे का फैलाव तथा उससे उत्पन्न समस्या

-

(घ) वनों का विनाश तथा मानवीकृत भू–क्षरण की समस्या

-

(ङ) विभिन्न जंगली जानवरों के अस्तित्व पर संकट

-

(च) ऊर्जा उत्पादन के लिए अचल संपदा

(वन, जल इत्यादि) का

स्थायी क्षय

-

(छ) फसल की बढ़ोत्तरी के लिए अपनाई गई गहन कृषि

(रासायनिक

खाद इत्यादि) से होनेवाला मृदा प्रदूषण

-

(ज) अस्तित्व के लिए होनेवाले संघर्ष में व्यक्ति के नैतिक

और मानसिक स्तर में गिरावट

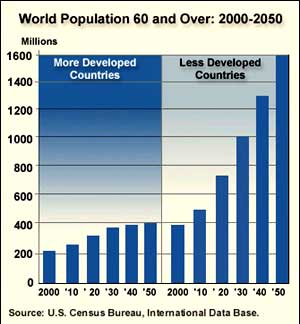

लगभग ७.७ करोड़ प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती हुई विश्व की जनसंख्या

आज ३५ वर्षों में दुगुनी हो रही है। अकेले भारत में ही

प्रतिवर्ष १.७ करोड़ की आबादी बढ़ रही है यानी हर साल तीन नार्वे

जुड़ रहे हैं। २०वीं सदी के महज कुछ दशकों में ही दुनिया की

आबादी में चौंकाने वाली वृद्धि दर्ज की गई है। सन १९०० में

विश्व की आबादी १.६५ अरब थी जो १९६०में लगभग दुगुनी होकर ३.०२

अरब हो गई और ऐसा अनुमान है कि १९९९ में आबादी ६ अरब के आँकड़े

को पार कर गई है। संयुक्त राष्ट्रसंघ का आकलन है कि सन २०५० तक

विश्व में ९.३ अरब लोग निवास कर रहे होंगे और २२०० ईस्वी तक हम

११ अरब होकर स्थिर हो जाएँगे।

अगले ५० वर्षो में अनुमानित डेढ़ गुनी जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण

को कितना गुना नुकसान करेगी यह अनुमान से परे है। लगातार बढ़

रही जनसंख्या की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु गहन कृषि

तथा औद्योगिकीकरण पर जोर ने पर्यावरण का यह हाल किया है कि जिस

आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका या यूरोप में

बैठी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कारखाने चला रही हैं, उन्हीं

कारखानों से फैलनेवाला प्रदूषण समूची जनसंख्या को निगलने को

तैयार बैठा है।

ग़रीब देशों की जनता इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं बल्कि हालात की

शिकार है। विश्व में आज एक किस्म का 'पर्यावरणीय जतिभेद' पनप

रहा है, जिसे देखकर भी हम मूक बने बैठे हैं। विकसित अमेरिकी

देशों से इलेक्ट्रोनिक या औद्योगिक विषाक्त कचरे का ५०–८०%,

भारत या चीन जैसे विकास–शील देशों में फेंका जाता है। संयुक्त

राज्य अमेरिका में भी हर पांच में से तीन कचरा भंडार काले या

स्पेनी लोगों की बस्ती के पास है और हर पांच में से तीन काले

और स्पेनी समुदाय की जनसंख्या अनियंत्रित विषैले कचरे के निकट

रह रही है। स्पष्ट है कि सिर्फ़ अविकसित देशों का जनाधिक्य नहीं

बल्कि विकसित देशों की उपभोक्तावादी संस्कृति भी पर्यावरण के

लिए उतनी ही ज़िम्मेदार है।

मशीनीकृत औद्योगिक व्यवस्था ने सदियों से चली आ रही दस्तकारी,

पच्चीकारी तथा सौंदर्यबोध कराने वाली अन्य मानवीय कला परम्परा

को लगभग खत्म सा कर दिया है। अधिकांश कलात्मक आकृतियां अब

प्लास्टिक या अन्य पेट्रोलियम और रसायनिक तरीके से बनाकर भीड़

को परोसी जा रही हंै। और यह सब प्रकृति की बनाई सामान्य

व्यवस्था को छिन्न–भिन्न करके हो रहा है। औद्यागिक व्यवस्था के

पोषक लोगों का तर्क यह होता है कि मानवीय श्रम आधारित उत्पाद

मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करने में अक्षम है इसलिए उद्योगों

को बढ़ाने में कोई बुराई नहीं। सब के केंद्र में अगर मनुष्य ही

है तो क्या यह नहीं हो सकता कि हम कुकरमुत्ते की तरह उगी हुई

भीड़ को तुष्ट करने के बजाए आबादी को ही नियंत्रित करें और

उन्हें बेहतर जीवन स्तर दें? अपने हिस्से की पर्यावरण संबंधी

नैतिकता का निर्वाह करते हुए ही हम धरती मां का क़र्ज़ चुका सकते

हैं और तभी हम योग्य संतान की तरह इसके पर्यावरण रूपी आंचल की

सुखद छाया पा सकेंगे।

२४ दिसंबर

२००४

|